□文/罗少华

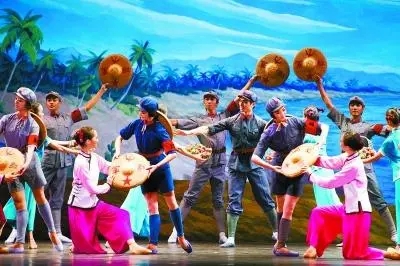

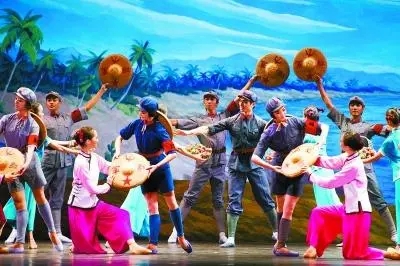

万泉河水清又清

我编斗笠送红军

……

样板戏《红色娘子军》里有斗笠,有斗笠舞。

我的老家却把这个雨具唤作“斗篷”。

就像成年以后到了讲白话的广州,方才知道广州话里没有“凉快”这个词。

广州人在七八月三伏的时候在漫长的夏季也很烦燥也很向往清凉快意这种境界,但他们从不硬嘴拗口地笑着学我们“北方人”说凉快,他们自己的词语是“凉爽”。

到底是叫斗笠还是叫斗篷?半大的孩子们好一番争论。

末了,官司打到语文老师处。

老师把《汉语词典》翻出来,指给我们看“斗篷”词条:

1.披在肩上没有袖子的外衣,形如斗,故称斗篷;2. 方言,斗笠。

记忆里小城孩子们的雨具确乎只有斗篷。

下雨的时候,学校里都是戴着斗篷的学生。

戴着斗篷顶风冒雨到了学校,站在教室外把斗篷摘下来拿在手上,瞅着无人的空档使劲往地下甩,甩干净斗篷上的雨水,然后就进到教室里把它挂到墙上。

本来是相安无事的,可是偏偏课间休息的时候因为外面下雨出不去,闲着也是闲着,班上顽劣点的男同学就要生出事来,他们不管三七二十一,领着头把同学们挂在墙上的斗篷摘下来当飞碟在教室里扔。

作为一种课间娱乐活动,本来也无可厚非。可是上课铃一响,满教室乱飞的斗篷要挂回墙上的时候才发现问题:每个人的斗篷都长得极像,整乱了以后就无法物归原主了。

最开始,是刘发贵同学在自己的斗篷上用红漆书写了两个字:“红军”。他告诉我们,字是他读中学的二哥写的。

写了“红军”两个字的斗篷立马就成了装饰品。下雨,刘发贵把它戴在头上;不下雨,刘发贵就把它用一根细麻线绑在身后。

身后绑着斗篷,他就有点电影里党代表洪常青的意思了。

几天后再下雨,熊其龙同学戴来的斗篷上就写了四个字:“中央红军”。

上课的时候,墙上的两个斗篷就特别抢眼,一个写着“红军”,一个写着“中央红军”。

下一个雨天就热闹了,所有人的斗篷挂在墙上各领风骚争奇斗艳!

有的写着:“独立大队”,有的写着“钢八连”,有的写着“新一团”,有的写着“工兵”,有的写着“捣蛋部队”。

副班长林雪花的最直接,朱漆书写“红色娘子军”!

这下无后顾之忧了,下课铃一响,靠墙坐着的同学积极主动地把墙上挂着的斗篷一个一个摘下来往教室里扔。

学校革委会的王主任来班上听课,望着满墙的斗篷乐不可支,笑得前仰后合:“有创意有创意!你们是一支红色的部队!什么时候给我拉出去,要保证能打胜仗!”

本期图片来自网络

万泉河水清又清

我编斗笠送红军

……

样板戏《红色娘子军》里有斗笠,有斗笠舞。

我的老家却把这个雨具唤作“斗篷”。

就像成年以后到了讲白话的广州,方才知道广州话里没有“凉快”这个词。

广州人在七八月三伏的时候在漫长的夏季也很烦燥也很向往清凉快意这种境界,但他们从不硬嘴拗口地笑着学我们“北方人”说凉快,他们自己的词语是“凉爽”。

到底是叫斗笠还是叫斗篷?半大的孩子们好一番争论。

末了,官司打到语文老师处。

老师把《汉语词典》翻出来,指给我们看“斗篷”词条:

1.披在肩上没有袖子的外衣,形如斗,故称斗篷;2. 方言,斗笠。

记忆里小城孩子们的雨具确乎只有斗篷。

下雨的时候,学校里都是戴着斗篷的学生。

戴着斗篷顶风冒雨到了学校,站在教室外把斗篷摘下来拿在手上,瞅着无人的空档使劲往地下甩,甩干净斗篷上的雨水,然后就进到教室里把它挂到墙上。

本来是相安无事的,可是偏偏课间休息的时候因为外面下雨出不去,闲着也是闲着,班上顽劣点的男同学就要生出事来,他们不管三七二十一,领着头把同学们挂在墙上的斗篷摘下来当飞碟在教室里扔。

作为一种课间娱乐活动,本来也无可厚非。可是上课铃一响,满教室乱飞的斗篷要挂回墙上的时候才发现问题:每个人的斗篷都长得极像,整乱了以后就无法物归原主了。

最开始,是刘发贵同学在自己的斗篷上用红漆书写了两个字:“红军”。他告诉我们,字是他读中学的二哥写的。

写了“红军”两个字的斗篷立马就成了装饰品。下雨,刘发贵把它戴在头上;不下雨,刘发贵就把它用一根细麻线绑在身后。

身后绑着斗篷,他就有点电影里党代表洪常青的意思了。

几天后再下雨,熊其龙同学戴来的斗篷上就写了四个字:“中央红军”。

上课的时候,墙上的两个斗篷就特别抢眼,一个写着“红军”,一个写着“中央红军”。

下一个雨天就热闹了,所有人的斗篷挂在墙上各领风骚争奇斗艳!

有的写着:“独立大队”,有的写着“钢八连”,有的写着“新一团”,有的写着“工兵”,有的写着“捣蛋部队”。

副班长林雪花的最直接,朱漆书写“红色娘子军”!

这下无后顾之忧了,下课铃一响,靠墙坐着的同学积极主动地把墙上挂着的斗篷一个一个摘下来往教室里扔。

学校革委会的王主任来班上听课,望着满墙的斗篷乐不可支,笑得前仰后合:“有创意有创意!你们是一支红色的部队!什么时候给我拉出去,要保证能打胜仗!”

本期图片来自网络

▼

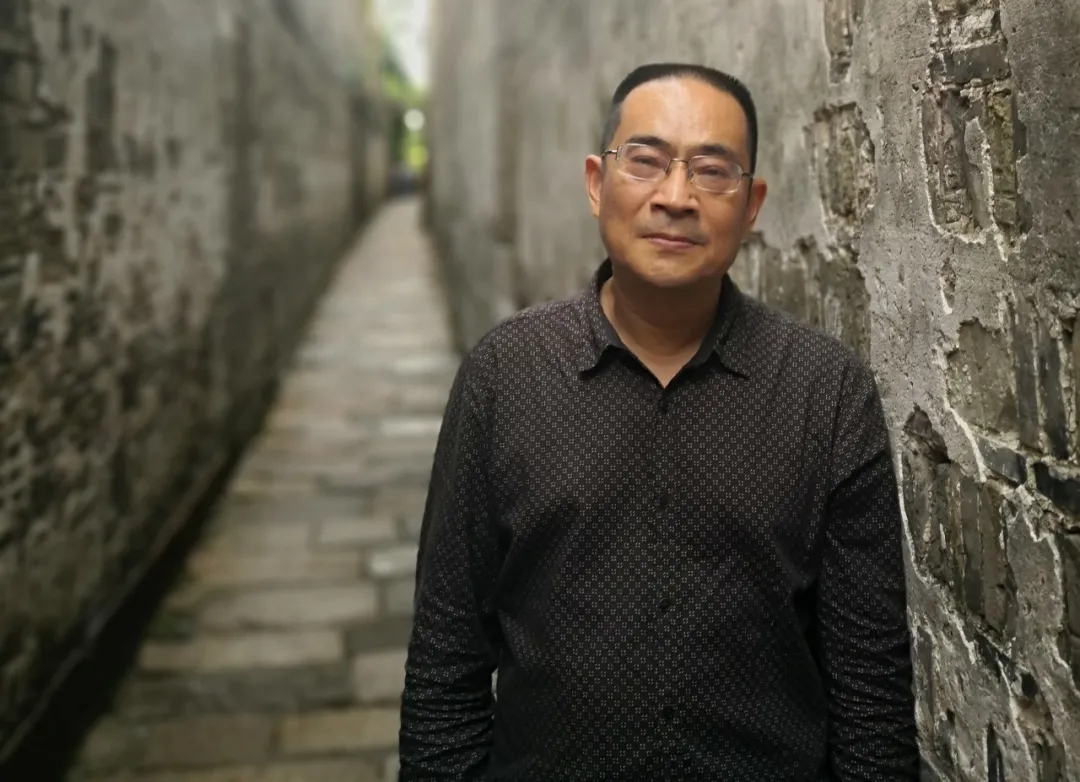

罗少华,赣州人,上世纪60年代初生人,现为云南某中外合资企业总经理。